炭の機能性に着目し、半世紀以上にわたり研究を続ける炭プラスラボ。炭の用途を機能性の食用として着眼したパイオニアであり、これまでに多様な炭素材を市場に展開している。同社の代表的な炭原料をピックアップし、炭研究に対するこだわりや哲学に迫り、その高いポテンシャルの秘密を探る。

炭は日本では様々なシーンで活用されてきた歴史がある。そうした中で、早くから炭の多孔質に着目し、とくに通常の食用炭の5~10倍の吸着力を持つ「活性炭」の機能性を人体に応用できないか模索し続けているのが炭プラスラボだ。

創業者の横山功夫氏は、早稲田大学理工学部大学院時代から半世紀以上研究を継続し、活性炭に関する膨大な知見を蓄積している。

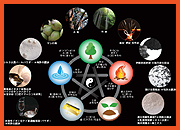

長年の研究で突き止めたのは、植物ごとに独自の道管(水を吸い上げる管)を有するため、その炭の吸着性能・吸着物質もその数だけあり、植物の特徴に応じ、炭化手法を変更することで、吸着力を最大化できるということだ。

どんな炭も多孔質であり、吸着性能はある。だが、植物ごとの特性まで追求したことで、同社は類似の炭原料とは一線を画すほどの高い機能性を持つ機能性炭原料の開発を実現している。こうした高い品質から評価も高く、多くの食用炭製品で同社の炭原料が使用されている

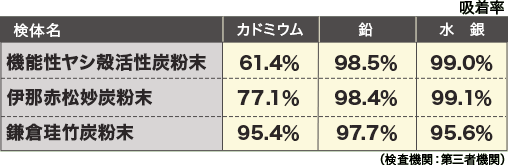

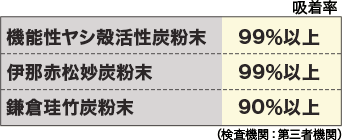

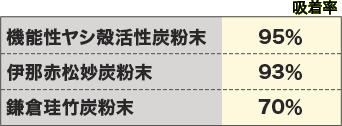

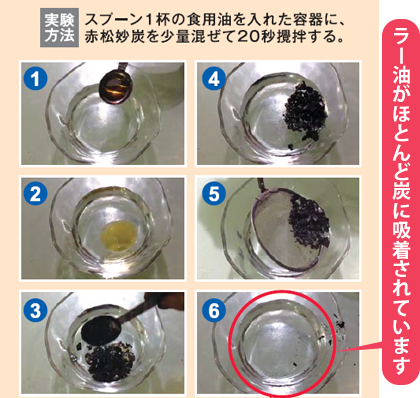

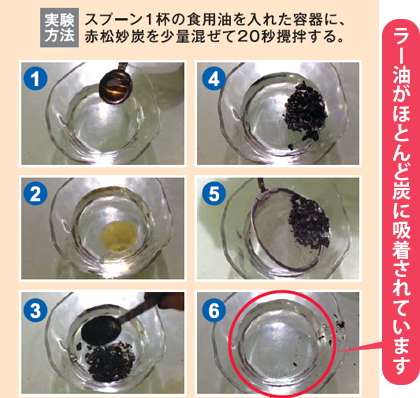

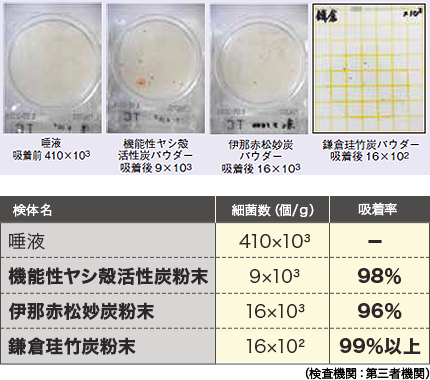

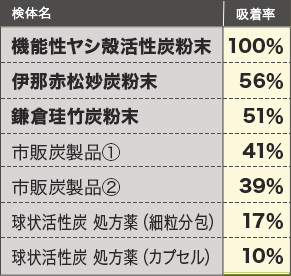

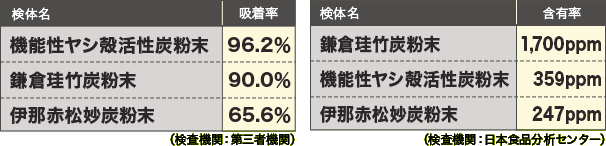

次に、各種炭原料の試験データから、同社の炭原料のポテンシャルをチェックしてみよう。

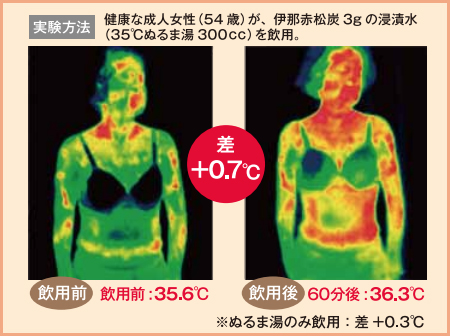

伊那赤松妙炭®️を飲んで「温度0.7℃上昇」との結果が出ている。

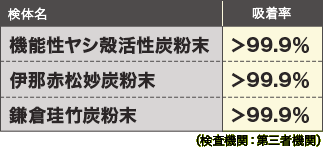

①カドミウム標準液、鉛標準液、水銀標準液を希釈

②希釈溶液に試料を添加し、攪拌後、ろ過したものをICP にて分析

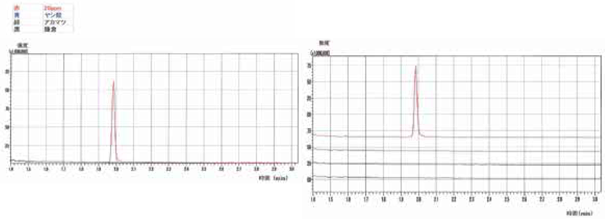

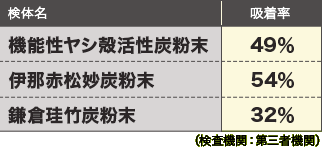

①ニコチン標準液を希釈

②溶液に試料を添加し、

攪拌後、ろ過したものをGC-MS にて分析

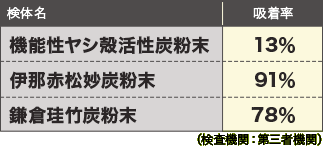

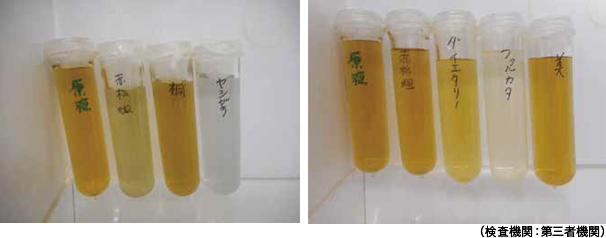

①市販タバコの葉をビーカーにとり、熱湯で煮出したものを原液とする

②原液に試料を添加し、攪拌後、ろ過したもので吸光度を測定

※写真でも分かる通り、タバコタール原液に比べ明らかに変化

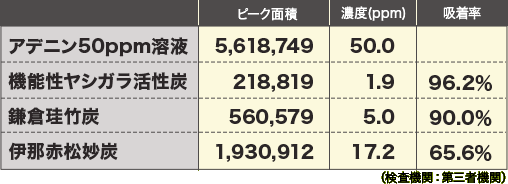

プリン体は代表的なものとしてアデニンを使用。市販ビールのプリン体濃度約50ppmを目安に調整。

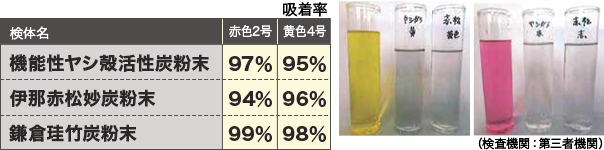

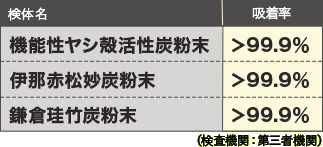

食用色素にて着色した水に試料を添加し攪拌後ろ過し、吸光度を測定

※写真でも分かる通り、赤色2号・黄色4号共に原液に比べて明らかに変化

最も代表的なトリハロメタンであるクロロホルムにて吸着能力を測定

①クロロホルム溶液を調整

②クロマト管に試料を層になる様に入れ

上から①を静かに投入

③透過した液をGC-MS に掛けて分析

【考察】

試料全てにおいて非常に良好なトリハロメタンの吸着が確認できた。

水道水のトリハロメタンの基準値は0.1ppm であり、今回の試験は基準値の200倍濃度での吸着試験である。

加熱条件によって水道水中のトリハロメタンは増加する可能性があるが、充分に吸着できるものと推測できる結果となった。

①次亜塩素酸ナトリウムを希釈

②ロートにろ紙を乗せ試料の炭を入れ

①の希釈液100mlを上から投入

③透過した液をパックテストにて測定。

ろ紙ブランクとして①の希釈液を、ろ紙を

透過させたもので測定

【考察】

全ての炭原料において、吸着処理後に残留塩素は検出されず、残留塩素の吸着は良好な結果となった水道水の残留塩素の基準値は0.1ppmであり、今回の試験は基準値の50倍濃度での吸着試験である。

①ヒ素標準液を希釈

②①の希釈液に試料を加え

マグネットスターラーにて攪拌

③ろ紙アドバンテック2Bにて、ろ過

④ヒ素濃度を測定

①アルミニウム標準液を希釈

②溶液に試料を添加し

攪拌後、ろ過したものをICPにて分析

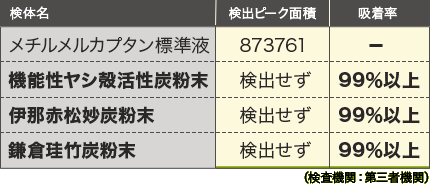

歯周病由来の代表的な

口臭原因物質を用いた試験

歯周病の疑いがある男性の口腔内細菌利用

①水にアラニン、グルコースを溶かして加熱し、

自然冷却後希釈したAGEs溶液を作成

②AGEs溶液に各炭試料をティースプーンで加え

攪拌後にろ過し、吸光度測定

※写真でも分かる通り、機能性ヤシ殻活性炭粉末は明らかに変化

※プリン体検体:アデニン

※一般的なビール含有のプリン体濃度50ppm 基準に試験実施

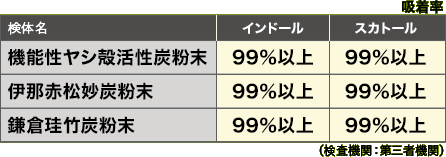

①大便臭を放つインドールやスカトールを溶解

②溶液に試料を添加し、10分攪拌後、ろ過したものをGC-MSにて分析

これらは同社の実験データのごく一部だが、さまざまな試験で、類似の原料を凌駕する優れた機能性が証明されている。原料へのこだわりと蓄積した豊富なデータで確立した加工技術のなせる業といえるだろう。

炭原料は微粉末で扱いが難しい側面もある。しかし、上記4種はいずれも顆粒タイプも用意されている。そのため、食品や飲料に混ぜたり「カプセル充填」が容易で、使い勝手に優れる。

顆粒炭は完成までに3年以上の歳月をかけて機能性食用炭微粉末の顆粒化に成功(特許取得済)。顆粒炭はボトルに入れた「ふりかけタイプ」などにも活用でき、その用途は多岐にわたる。

黒い微粉末が飛散しないため、周囲を汚さず、またサッと溶けるのでその使い勝手の良さが大変好評だ。

ラインナップは計3種。特性の異なる機能性食用炭微粉末と天然オリゴ糖ラフィノース・水溶性食物繊維イヌリンを配合した分散加工品タイプが2種。 紀州備長活性炭と水溶性食物繊維イヌリンを配合した分散加工品タイプが1種。舞わない・飛ばない顆粒、かつ水に分散しやすいよう仕上げている。

炭の力を天然色素としても活用し、多くのブラック食品も誕生している。パンやライス、餃子など、一般食品に付加価値をつける素材としても幅広く活用されている。

信州大学と炭プラスラボが共同し、信州伊那産の赤松を原料として作られた酸性活性炭の、全く新しい機能性~過剰な食事中脂質の排泄促進効果と肥満予防効果~が明らかになりました。

<報道発表 Press Release>

2022年7月25日

伊那赤松の酸性活性炭による信州大学との研究成果について

私は大学院時代から多孔質物質の研究に専念し、中でも「活性炭」の研究に明け暮れていました。

大学院時代からの50年以上に渡る多孔質物質研究、400種以上の草木類炭化で得られた知見を生かし、選りすぐりの炭原料・炭化技法を確立。

有害物質を吸い込み易い細孔を持ち、吸着力に優れた「機能性食用炭」を開発しました。

「活性炭」は通常の食用炭の5~10倍の吸着力を持っています。

高純度な炭は古くから医薬品「薬用炭」として活用されるなど、人体へ優れた効果が期待できます。

キーとなるのは、多孔質をいかに最大限に活用できるか。私は、数百種類の草木類を炭化し調べる中で、植物により独自の道管(水を吸い上げる管)を有することを突き止め、その最大化を追求しました。

そこでみえてきたのは、炭の吸着性能・吸着物質はさまざまであり、植物の特徴に応じて炭化手法を変更することで、吸着力を最大化できることです。

独自の炭化手法を見出せたことで、機能性食用炭の可能性は大きく広がりました。そこで、原料にもこだわり、より機能性を高めることにフォーカスしながら、今なお研究を続けております。

研究に徹する私のポリシーは“黒子”であることを忘れないこと。ぜひ、私の研究の集大成である、機能性食用炭の数々を、貴社製品にご活用いただき、光を当てて頂けましたら幸いです。